盘点新世纪五大传染病,埃博拉病毒疫苗能给新冠病毒疫苗哪些启示?

一波三折的埃博拉疫苗是怎么研发出来的?

从本世纪五大传染病的疫苗研发进度来看,仅有H1N1甲型流感病毒和埃博拉病毒有疫苗可以应对。流感病毒已经有非常成熟的体系,可以在很短时间上市。相比之下,埃博拉疫苗需要从头开始,其研发进度用一波三折来形容或许更为合适。

2014年春天,当埃博拉病毒在西非爆发时,一位名叫加里·科宾格(Gary Kobinger)的科学家正密切关注着来自加拿大的新闻。

加里·科宾格是加拿大温尼伯国家微生物实验室(National Microbiology Laboratory)特殊病原体部门的负责人。温尼伯实验室多年来一直致力于埃博拉疫苗的研究,这种疫苗在动物实验中效果卓著。

加里·科宾格的团队甚至研发出了人类疫苗,并希望能获准临床测试。不过,一直到2014年4月,疫苗都从未临床实验过——考虑到埃博拉病基本在贫困的非洲流行,没有大型药企对开发这种疫苗有兴趣。

在看到埃博拉病毒在几内亚这个缺乏传染病疾控体系的国家迅速蔓延,科宾格联系了WHO(World Health Organization)希望能够提供疫苗。然而,WHO拒绝了这一提议。

“他们认为现在推进还为时过早,”科宾格表示,WHO告诉他几内亚缺乏批准使用实验性疫苗的基础设施,“这的确是真的。”

多年来,研究埃博拉病毒的科学家们一直在全身心地研发疫苗和药物,以抗击这些致命灾祸。然而,这项对人类有极大意义的工作撞上了无法逾越的高墙。药企没有收回研发成本的可能性;同时,埃博拉病毒只是零星爆发,几乎没有机会对实验性疫苗进行严格测试。

不过,病毒显然不会如人类所愿只在一个地方肆虐。一旦不及时控制,迟早有一天,它会成为全人类的噩梦。科宾格的前任海因茨·费尔德曼(Heinz Feldmann)博士领导了埃博拉疫苗的研发工作,他认为2014年埃博拉大爆发让人民意识到这种病毒对人类是一个巨大的威胁。

电子显微镜下的埃博拉病毒

和很多科学进步一样,埃博拉疫苗的成功同样始于灵光一现和一点点运气。

20世纪90年代初,耶鲁大学的约翰·杰克·罗斯(John "Jack" Rose)曾尝试将一种水疱性口炎病毒(Vesicular Stomatitis Virus,简称VSV)的兽类病毒用于疫苗传送。VSV可以感染人,但对人体无害。人体免疫系统对VSV的反应非常迅速,因此,其所诱导的抗体水平高得惊人。

罗斯认为,如果将其他病毒的基因添加到VSV中,无害的病毒将教会免疫系统识别有害的潜在入侵者,从而成为疫苗研发的支柱。然而,在花了大概6年的时间后,这一实验依然没有成功。

1994年,罗斯听说德国的研究人员成功完成了这种操作。罗斯的团队按照这种方法将某种流感病毒的蛋白质添加到VSV中,并在老鼠身上成功完成了疫苗接种。按照同样的方式,包括罗斯的实验室在内的全世界其他实验室开始使用VSV作为针对禽流感、麻疹、寨卡和其他病原体的实验性疫苗的支柱。

遗憾的是,由于没有处理危险病毒所需的高安全实验室,研究人员无法研究埃博拉病毒。尽管如此,罗斯认为,VSV对开发埃博拉病毒疫苗也有作用。

耶鲁大学为罗斯的VSV载体申请了专利,并授权惠氏制药公司使用。罗斯估计与全世界至少100个实验室分享了VSV载体,其中就包含德国马尔堡实验室。

1967年,马尔堡实验室的工作人员曾经被进口的乌干达绿猴感染了一种未知病毒,后来被命名为马尔堡病毒。9年后,科学家通过马尔堡病毒顺藤摸瓜,发现了同属丝状病毒科的埃博拉病毒。

随后,在其老师汉斯·迪特·克伦克(Hans-Dieter Klenk)的引导下,当时还是马尔堡实验室研究员的海因茨·费尔德曼开始对丝状病毒进行深入研究,并利用到罗斯的VSV方案。

费尔德曼所在的团队将VSV表面被称为糖蛋白(又称G蛋白)的蛋白质替换成埃博拉病毒的糖蛋白。后来,该小组又将VSV的糖蛋白替换为马尔堡病毒的糖蛋白。由于团队没有高防护实验室进行动物研究,因此无法测试将混合VSV病毒制成埃博拉病毒疫苗或马尔堡病毒疫苗的可能性。

此时,加拿大正在建设新的国家微生物实验室,也就是温尼伯国家微生物实验室。其中包括最高防护等级的P4级别病毒实验室,可以满足研究埃博拉病毒的防护要求。1999年,费尔德曼受聘领导温尼伯国家微生物实验室的特殊病原体团队。在征得克伦克的同意后,他带上了VSV。

在来到加拿大后,费尔德曼认为加里·纳贝尔(Gary Nabel)博士(时任美国国立卫生研究院疫苗研究中心主任)关于埃博拉病毒的认识是错误的。后者认为埃博拉病毒感染动物和人类时,糖蛋白是造成巨大破坏的原因。

与费尔德曼持相同观点的还包括当时在美国陆军传染病医学研究所(U.S.Army Medical Research Institute of Infectious Diseases)任职的埃博拉病毒专家汤姆·盖斯伯特(Tom Geisbert)。

费尔德曼和盖斯伯特认为,他们可以合作,用VSV结构来证明这一点。

在温尼伯实验室,费尔德曼的团队用含有埃博拉糖蛋白的VSV病毒在小白鼠身上做实验。如果纳贝尔的理论正确,这种混合VSV病毒会让小白鼠致病。结果,它们没有受到伤害。

研究小组随后让这些小白鼠接触埃博拉病毒。他们发现没有接触VSV病毒的小白鼠都死了,而感染了携带有埃博拉病毒糖蛋白的VSV病毒的小白鼠则安然无恙。

在温尼伯实验室的支持下,盖斯伯特随后同意在灵长类动物如猴子身上进行,这被认为是人体临床实验前的的最佳动物模型。好消息是,接种过VSV混合病毒的猴子也没有感染上埃博拉病毒。

2005年,一篇关于该研究的论文发表在《自然医学》(Nature Medicine)上。人们突然发现,装载了埃博拉糖蛋白的改良VSV载体不仅安全,而且可以作为研发疫苗的基础。

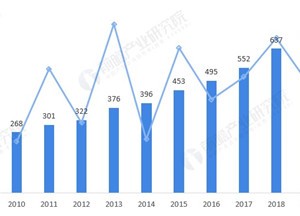

然而,开发疫苗的成本在10亿美元左右。制药行业没有兴趣生产一种预防针对只在贫穷国家偶尔出现的病毒的疫苗。截止2005年,埃博拉病毒已导致约1300人死亡。

“没有人对埃博拉感兴趣。”费尔德曼回忆说,他只是去了隔壁酒吧,喝了一杯啤酒,然后继续工作。

2008年,费尔德曼离开温尼伯实验室,成为美国国家卫生研究院(NIH)洛基山实验室(Rocky Mountain Laboratories)病毒学项目的负责人。

2009年3月,一场突如其来的危机成为了催化剂。一名德国研究人员在做实验时,不慎用包含埃博拉病毒的针头刺破了三层防护手套。虽然伤口没有出血,但她的皮肤已经被刺破。

她被送往汉堡大学医学中心(University Medical Center Hamburg),德国方面紧急联系了美国和加拿大的埃博拉病毒研究人员,看看有没有解决方案。

处于地球另一端的埃博拉病毒专家和现场工作人员一致认为,应该尽快注射VSV疫苗。虽然不清楚它是否会在人类身上产生动物实验一样的效果,但总比什么都不做等死强。

加拿大政府火速发送了“疫苗”。当然,这只是实验室为动物研究生产的材料,连正式的疫苗都算不上。

事故发生大约48小时后,这名研究院接种了疫苗。第二天,她开始发烧。像rVSV-ZEBOV这样的活病毒疫苗引发发烧并不罕见,这实际上是免疫系统被激活的迹象。当然,发烧也可能是感染埃博拉病毒的第一个症状。谨慎起见,医生决定将她转移到专门搭建的生物隔离治疗单元。

值得高兴的是,退烧后,她并没有出现明显的埃博拉病毒感染症状。很难说是疫苗起效还是她其实并未被感染,费尔德曼和其他人认为没有感染的可能性更大。但是这次事故至少说明该疫苗对人体没有负面后果,对于在今后的紧急情况中使用疫苗消除了顾虑。

除了科学家,金钱也是研发疫苗必不可少的。由加拿大国防项目提供给温尼伯实验室的200万美元拨款虽说是杯水车薪,但却至关重要。毕竟,这个项目一直无法申请到资金。

由加拿大国防部拨款的该项目资助研究打击生物恐怖主义的工具。这笔拨款将用于生产和测试大量针对扎伊尔型埃博拉病毒的人类级VSV疫苗。

德国合同制造商IDT Biologika被选定生产疫苗。不过,温尼伯实验室必须制造出能够生产疫苗的起始材料。提到这里就不得不提到朱迪·阿利蒙蒂(Judie Alimonti),这位谦逊的免疫学家以一己之力负责材料制造,并对IDT的成品进行测试检验。

“朱迪做到了。……我想,她一个人花了两年时间,”科宾格回忆道,“她把所有精力都投入到这项其实很单调乏味的工作中。”

阿里蒙蒂于2017年死于癌症,她的前同事称她是埃博拉病毒疫苗的无名英雄。

在获得疫苗系统的专利,并从惠氏制药(Wyeth Pharmaceuticals)获得使用其平台生产埃博拉和其他出血热病毒疫苗的许可后,温尼伯实验室与各种大大小小的制药公司进行了洽谈,寻找开发合作伙伴。

唯一感兴趣的是BioProtection Systems,这家小公司是从癌症疫苗生物技术公司NewLink Genetics分拆而来。

这和埃博拉病毒及传染病疫苗平台(BioProtection Systems将为其发放许可)没有任何关系。这只是一个单纯的增强投资组合,以便吸引资金的商业决定。

没想到,这却是一笔大买卖。

公司同意向病毒疫苗专利的官方持有者加拿大政府支付约15.6万美元用于每项产品的开发,几年后的一项修正案将这一数额增加到约36万美元。虽然理论上加拿大政府可以获得专利销售收入,但其实这些专利从未被指望有什么受益。

该公司后来被并入Lumos Pharma,然后被束之高阁。直到2013年西非的几内亚爆发埃博拉疫情。

疫情可能始于2013年底,并迅速蔓延,到2014年3月23日,WHO已经录得49例病例和29人死亡;第二天,记录又增加了86例病例和59人死亡。很快,调查人员首次在城市环境发现确诊病例,邻国利比里亚和塞拉利昂也开始告急,形势迅速恶化。

2014年埃博拉病毒影响范围(图片来自WHO)

目睹这一人间惨剧的科宾格向WHO提出提供疫苗,遭到了拒绝。几周后,正在开发埃博拉疫苗的葛兰素史克(GSK)也向WHO提供了疫苗,但也遭到拒绝。

科宾格向无国界医生组织(Doctors Without Borders)的埃博拉病毒专家阿曼德·斯普雷彻博士(Armand Sprecher)提出发放疫苗的建议,后者是VSV疫苗的坚定支持者。在斯普雷彻的推动下,无国界医生组织开始推动VSV疫苗的使用。

2014年8月8日,WHO宣布此次疫情为全球突发卫生事件。几天后,加拿大政府宣布将向该机构捐赠疫苗。

不过,当时普遍认为,在非洲使用未经测试的药物或疫苗是不道德的。当地经常缺乏临床防护措施,人们对1996年辉瑞(Pfizer)使用脑膜炎药物导致11个孩子死亡的医疗事故记忆犹新。

WHO召开了一次会议,得出结论:考虑到埃博拉病毒带来的巨大威胁,尝试实验性疫苗和疗法“在伦理上势在必行”。会议同时也决定,临床试验首先必须评估其安全性及合适的剂量。很显然,持有疫苗许可的NewLink没有承担这项工作所需的专业知识及能力。

美国国立卫生研究院和沃尔特里德陆军研究所(WRAIR)的研究人员开始计划临床Ⅰ期试验,以确定合适的疫苗剂量。其他研究人员也开始在瑞士、德国、加蓬和肯尼亚进行试验。

WHO和其他相关机构开始寻找更有经验的制药公司进行合作,或者选择从NewLink购买疫苗。

靠谱的伙伴并不多,赛诺菲巴斯德对此并不感兴趣;诺华已经将其疫苗部门出售给了葛兰素史克(GSK),后者正在加紧测试自己的埃博拉实验性疫苗;强生的疫苗部门杨森(Janssen)也在研制疫苗,但不如葛兰素史克或Newlink成熟。只有默沙东,在VSV疫苗所用的细胞类型上有生产疫苗的经验。

从2014年10月开始探索性谈判,直到2014年11月默沙东宣布同意向NewLink公司支付5000万美元购买rVSV-ZEBOV疫苗的生产许可,仅仅只花了一个月时间。这在药品交易上已经算得上神速。

与此同时,美国国立卫生研究院和沃尔特里德陆军研究所的研究人员也就疫苗的合适剂量达成一致。情况看上去即将好转。

所谓好事多磨。科宾格突然发现,最初用于试验的疫苗与最终的疫苗成品在关键特征上有巨大的变化。

从最早的迭代开始,该疫苗就是用扎伊尔型埃博拉病毒株(Mayinga)的糖蛋白制成。但由德国承包商IDT Biologika制造的人用疫苗却含有另外类型的扎伊尔型埃博拉病毒株的糖蛋白。

科宾格调查后发现,为IDT Biologika准备材料的阿里蒙蒂在一位主管的指示下使用了不同类型的糖蛋白。没有人注意到,在人体上进行试验的疫苗与在动物身上进行了彻底研究的疫苗并不相同。

科宾格火速向美国食品和药物管理局(FDA)发送了电子邮件,但没能收到回复。尽管已经进行了临床实验,为防万一,科宾格还是紧急向费尔德曼运送了一批新的疫苗,方便后者在猴子身上进行测试,以确保这一变化不会影响疫苗的效力。

在临床Ⅰ期和Ⅱ期研究人员处理数据的同时,其他研究人员正在准备关键的临床Ⅲ期实验,这将告诉世界疫苗是否真的有效。

与此同时,物流仓储的问题也需要考虑。由于缺乏通常需要的足够时间来开发耐热配方,rVSV-ZEBOV要求在低于-80℃~-60℃的超低温环境中冷藏。这在几乎没有电网且酷热难耐的非洲地区是一个不可能完成的任务,其难度丝毫不低于疫苗研发。

好消息是,多年前就意识到这个问题的比尔·盖茨(没错,就是你知道的那个比尔·盖茨)通过自己投资的科研机构Global Good一直在全球范围招募伙伴,合作开发一种便携且功能强大的疫苗保存设备。他们找到了来自中国青岛的澳柯玛。

-80℃~-60℃的超低温意味着每一个罐体的真空度强度至少需要达到普通真空容器的100倍。同时,内置冰块保温的属性要求设备必须完美隔热,在辐射、传导和对流三个热传递方式上做到最佳。

Global Good在2010年就找到了一种能够在极端温度条件下保护航天器的太空绝热材料用来制作隔热层,解决了部分问题。

双方在制作用于减少设备内部冷量反向外传的关键部件——位于腔体内的双金属环时遇到了难题。双方专家认为不锈钢和铝合金的复合材料最合适,但两者恰恰又是最不易被焊接在一起的材料。最终,在反复研发后,通过爆破焊接这样的激进工艺达成了目标。

2014年,Global Good和澳柯玛终于合作制造出名为Arktek的低温存储设备,用于普通疫苗。这种啤酒桶大小的设备被绑在骆驼背上,穿越酷热沙漠抵达疫区。在断电的情况下,仅靠一个批次的冰排,它就可以将疫苗在2℃~8℃环境下储存长达1个多月之久,从而满足约6000人社区的需要。

2015年,Arktek再次升级——在断电情况下,该设备可以保持-80℃~-60℃的超低温冷冻环境长达120-144小时,解决了V920的运送问题。

回到2014年,美国国立卫生研究院已经与利比里亚达成协议,对葛兰素史克疫苗和默沙东的VSV疫苗进行测试。同时,美国疾病控制和预防中心将在塞拉利昂测试这些疫苗。

几内亚也希望能够参与临床实验,但该国的卫生基础设施较为薄弱,没有临床实验的能力。WHO不得不宣布在无国界医生组织的帮助下在几内亚开展实验。

该计划采用“环形接种”的方法。与埃博拉病毒感染者有过直接接触的人,以及他们的接触者,都将接种疫苗。这既可以保护处于病毒传播路径中的人,又可以阻止病毒传播。

实验人群被随机分配为立即注射疫苗,或者延迟21天后接种疫苗两个对照组。如果延迟21天后接种疫苗的分组中出现更多感染病例,则说明疫苗起作用了。

这种方法与经典试验不同。在经典实验中,参与者被随机挑选注射药物或安慰剂,研究人员和参与者都不知道自己使用的是实际的药物还是安慰剂。最终,通过盲测获得实证。

6月,进行该实验的数据和安全监测委员会得出结论,不太可能有足够的额外病例来改变研究结果。疫苗的确可以起效。

从接种疫苗后10天(免疫系统对疫苗产生反应所需的时间)开始,立即接种疫苗的人群中没有再出现病例,但在延迟接种的人群中出现了新增病例。因此,数据和安全监测委员会建议,卫生工作者应在发现埃博拉感染者后尽快为其接种疫苗。

2015年7月31日,在加拿大政府捐赠疫苗不到一年时间后,《柳叶刀》(The Lancet)发表了试验结果:在不到12个月的时间里,从“人体首次”剂量研究到临床Ⅲ期共进行了12次临床试验。在此之前,几内亚从未进行如此大规模的临床实验,这是一项非凡的科学和后勤成就。

几内亚是唯一得出结论的试验,在塞拉利昂和利比里亚进行的试验在没有招募到足够患者进行试验的情况下提前结束。

虽然每个人都想要一种有效的埃博拉疫苗,但对于适应性设计研究是否足以证明默沙东的疫苗合格,人们展开了激烈的辩论。

几乎在实验结果出来的同时,就有人认为这不是一项研究,只是一个随机对照试验。这些发现和研究方法都受到了批评,直到现在仍然受到专家质疑。2017年,美国国家科学院发布了一份关于在埃博拉病毒疫情爆发期间进行研究的报告,对试验的方式和结果提出了质疑。

报告认为疫苗也许可能如初步报告所述,为接种疫苗的人提供“实质性保护”;但无法确定其效力的大小。实际上,疫苗的作用可能相当低,甚至为零。

试验发现疫苗100%有效。然而,参加试验的人数有限,并且没有一种疫苗每次都有效。尽管如此,这已经足以说服默沙东疫苗研发。

默沙东的计划得到了美国卫生与公众服务部下属的生物医学高级研究与发展管理局(BARDA)的支持。BARDA在西非疫情爆发期间开始资助rVSV-ZEBOV,并已花费约1.75亿美元支持疫苗生产和验证默沙东在德国的疫苗生产设施。

2018年春天,当埃博拉病毒在刚果民主共和国爆发时,该国同意根据“同情使用”协议使用该疫苗。“同情使用”协议是没有批准的疗法在临床试验中使用的协议。

在宣布疫情爆发8天后,刚果民主共和国开始接种疫苗,超过26万人接种了疫苗。

2019年11月11日,rVSV?G-ZEBOV-GP获得了欧盟委员会的批准,这是疫苗首次获得监管机构的许可。12月21日,FDA在美国批准了该疫苗。

默沙东的项目负责人贝丝·安·科勒(Beth-Ann Coller)是该疫苗的另一位无名英雄,她在疫苗获批时不禁哽咽,“我们很激动,也很自豪。”

如果运气爆棚,2019-nCoV疫苗最快可在16周完成

就在不久前,位于纽约的再生元(Regeneron)制药收到了一个纸箱,其中有一支试剂瓶。瓶子内部是则是2019-nCoV(新型冠状病毒)的一段遗传密码片段。不用担心的是,这只是完整基因组的一小段,因此,它并不具有传染性。

这些素材在如今并不难获得,生物技术公司只需要向合成基因组供应商付费就可以获得。这是如今开发生物医药的标准流程,和你在电商上买零食其实并没有什么本质区别。当然,你在京东或者天猫上是不可能买到的。

明星药企吉利德(Gilead Sciences)已经向我国运送了瑞德西韦进行临床试验,看看能不能对遏制病毒有作用。

除此之外,多家药企也迅速做出反应,试图开发出2019-nCoV病毒疫苗。除了再生元和吉利德外,强生、Moderna Therapeutics、Inovio Pharmaceuticals、Novavax和位于旧金山的初创公司Vir Biotechnology也在开发疫苗。

尽管传统来说制备疫苗需要花费熟练的时间,但根据过往的经验来看,疫苗最快也可以在16周完成。

不过,在疫情爆发旗舰开发药物和疫苗非常困难,线索的不足会使得这些努力大部分化为乌有。一个重要的原因在于,在实验室小白鼠上起作用的东西往往会在人身上失败。

因此,再生元一直尝试对小白鼠进行基因改造,以使其具有完整的人类免疫系统。这样,一旦研究人员为小白鼠注入异物,其免疫系统就会产生人类抗体,这将极大改变药物开发的曲线。再生元旗下的湿疹药物Dupixent及癌症免疫药Libtayo就是这样开发出来的。

如果这个方式奏效,再生元的转基因小白鼠或许可以帮助我们尽快开发出2019-nCoV病毒疫苗。

根据顶尖学术期刊《自然》(Nature)于2月3日刊发的论文显示:2019年12月26日,上海市公共卫生临床中心科研项目常规收集到武汉市中心医院和武汉市疾控中心的不明原因发热患者标本一份。

2020年1月5日凌晨,研究团队从标本中检测出一种新型SARS样冠状病毒,并通过高通量测序获得了该病毒的全基因组序列(GenBank:MN908947)。

1月11日,研究团队在《病毒学组织》网站(virological.org)发布了所获得的新型冠状病毒全基因组序列,系全球最早公布该病毒序列的团队。这对后续新型冠状病毒的溯源以及鉴定至关重要。

1月14日,WHO(WHO)正式将引发此轮肺炎的病毒命名为2019新型冠状病毒(2019-nCoV)。

和SARS和MERS一样,2019-nCoV也是一种冠状病毒,利用其表面的突刺蛋白侵入绕过细胞并引发感染。因此,任何最终治疗都必须组织其蛋白质到达靶点。

再生元的研发团队研究了病毒基因组序列后,决定将目标锁定在2019-nCoV大约30000个碱基对中的10%。在短时间内,研究团队克隆了产生突刺的代码,并用其修改了原本无害的病毒颗粒表面,创造出一种伪装病毒。

这种伪装病毒可以模仿2019-nCoV的细胞渗透生物学,但不会自我复制,也不会致病。

随后的工作就要用到转基因小白鼠。再生元的科学家会使用带有突刺的伪病毒让小白鼠对其免疫,从而产生可中断这种冠状病毒进入细胞的抗体。

这个过程估计会耗时数周,并可能产生成千上万种具有轻微差异的抗体。随后,研究人员将对每种抗体进行筛选,分离出其中最有效的抗体。随后,这些抗体将进行临床Ⅰ期实验,也就是动物实验。

与此同时,研究人员还会选定同一靶标但彼此不竞争的抗体备份,以增加病毒变异后疫苗依然起效的机会。

在严峻的疫情面前,最先开发出病毒疫苗的药企将占尽优势,迟到者将很可能不得不退出市场。当然,前面的前提是能够成功完成开发,在疫苗开发历史上,失败的可能性远比成功的可能性更大,研发失败将会竹篮打水一场空。另外,和开发SARS疫苗时一样,疫苗还没有开发完成疫情就可能结束,药企将血本无归。

既然有着如此巨大的风险,为何大家还会趋之若鹜。拯救人类当然是一方面,但是对比埃博拉病毒开发的一波三折,药企们显然并不是慈善家——正是因为我国巨大的市场和购买力,药企们才会有足够的动力闻风而动。

然而,我们也没有必要在疾病中污名化商业。我们必须承认,正是因为商业力量,才能让药企愿意承担这些巨大风险。商业的发展也使其在对抗疫情的过程中不止能够出钱出力,也可以自身的商业模式和技术能力起到更有力、更多元化的作用。

与此同时,我们更应该从历史中学到教训——对自然的敬畏。毕竟,在自然面前,人类实在是太过渺小了。

武汉加油!中国加油!人类加油!

图片新闻

最新活动更多

-

4日10日立即报名>> OFweek 2025(第十四届)中国机器人产业大会

-

7.30-8.1火热报名中>> 全数会2025(第六届)机器人及智能工厂展

-

7月30-31日报名参会>>> 全数会2025中国激光产业高质量发展峰会

-

精彩回顾立即查看>> 【上海线下】设计,易如反掌—Creo 11发布巡展

-

精彩回顾立即查看>> 【线下论坛】华邦电子与莱迪思联合技术论坛

-

精彩回顾立即查看>> 【线下论坛】华邦电子与恩智浦联合技术论坛

分享

分享

发表评论

请输入评论内容...

请输入评论/评论长度6~500个字

暂无评论

暂无评论